Originally posted in প্রথম আলো on 24 April 2025

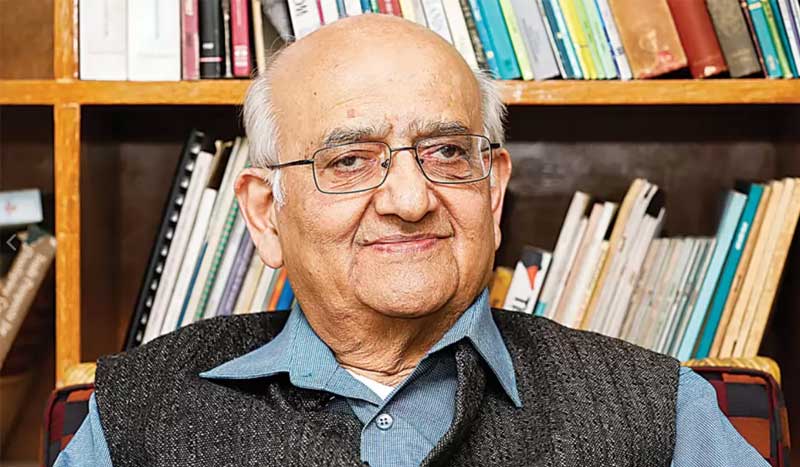

বাংলাদেশে সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বহু নতুন প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির প্রশ্নগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো মোকাবিলা করছে। সেই প্রেক্ষাপটে সংস্কার, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান। দুই পর্বের লেখাটির শেষ পর্ব আজ প্রকাশিত হলো।

আন্দোলনের রাজনীতি থেকে দল গঠন

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অবাধ, নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ দুবার এবং বিএনপি দুবার সরকার গঠন করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ দুই দল তাদের ক্ষমতার মেয়াদে গণতান্ত্রিক চর্চার উন্নয়নে লক্ষণীয়ভাবে কোনো কাজ করেনি;বরং তারা নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করা এবং বিজয়ীর জন্যই সব—এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি চিরস্থায়ী করার জন্য ব্যস্ত ছিল।

দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জুলাই গণ–অভু৵ত্থানের পরে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপির সরকার গঠন করার মতো সম্ভাবনাও অনেকে দেখছেন। সাধারণভাবে জনগণের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ যে তারা উন্নততর গণতন্ত্রের চর্চাকারী হিসেবে ফিরে আসবে কি না।

গণ–অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র, সরকার ও গণতন্ত্রচর্চা নিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের অনেক বক্তব্য মানুষের মধ্যে সমাদৃত হয়েছিল। মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতির ফলে ক্ষমতার যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সে জায়গা দখল করেছেন বিএনপির কর্মীরা। এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে বিএনপির কর্মীদের অনেকে দখলদারি ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছেন। যার ফলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে পুরোনো অভ্যাসের মৃত্যু সহজে হয় না।

রেহমান সোবহানের বিশেষ লেখা প্রথম পর্ব পড়ুন…

এ ধরনের অভিযোগে অনেককে বহিষ্কার করা সত্ত্বেও এর দৌরাত্ম্য কমানো যায়নি। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষদের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ আছে। সাধারণ মানুষের এই অসন্তোষ বিএনপিকে আমলে নিতে হবে।

পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যেসব শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তারা একটি নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা সামনে এনেছে। সেখানে তরুণ প্রজন্ম নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে শুরু করেছে। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে নিজেদের অগ্রণী ভূমিকার জন্য ছাত্ররা শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন, বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাতে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসতে না পারে, সে জন্য তাঁরা যৌক্তিকভাবেই সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। একটি নতুন, আরও ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা নিশ্চিত করতে তাঁরা সত্যিকারের সংস্কার বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছেন।

অধ্যাপক ইউনূস যে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করেছেন, ছাত্ররা সেটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে এই সংস্কারপ্রক্রিয়াকে তাঁরা এগিয়ে নিতে চান। এ লক্ষ্যে ছাত্রদের একটি অংশ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

চার দশক ধরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বিদলীয় আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন ছিল। এই দ্বিদলীয় আধিপত্য জাতীয় রাজনীতিতে একধরনের ‘গোত্রীয় বিভাজন’ তৈরি করেছে।

অধ্যাপক ইউনূস ২০০৭ সালে এমন একটি তৃতীয় শক্তি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু অনুপযুক্ত সময় ও কৌশলের অভাবে সেটি আগে বাড়েনি। তবে শুরুতেই ওই প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেলেও দুই দলের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে একটি রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজনীয়তাকে তা বাতিল করে দেয় না।

জামায়াতে ইসলামী অবশ্য এ ধরনের আরেকটি রাজনৈতিক শক্তি; কিন্তু দলটির রাজনীতি এখন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে, গোটা জনগোষ্ঠীকে ঘিরে নয়। বর্তমানে দলটি হয়তো আরও বৃহৎ পরিসরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর আশা করছে এবং আগামী জাতীয় নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠার অঙ্গীকার করছে।

আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এনসিপির উত্থানের মধ্যে রয়েছে অভিনবত্বের আকর্ষণ এবং অতীতে শাসনকার্যে জড়িত থাকার কোনো দায় বহন না করার সুবিধা। এই পুঁজি কাজে লাগাতে হলে এনসিপির উচিত হবে ইতিহাস নিয়ে পুরোনো বিতর্কে জড়ানোর পরিবর্তে নিজেদের ভবিষ্যতের দল হিসেবে উপস্থাপন করা।

এ পর্যন্ত কিছু ছাত্রনেতা সংবিধান পুনর্লিখন এবং দ্বিতীয় রিপাবলিক ঘোষণা নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ভিত্তি—চার মৌলিক নীতিকে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে দলটির পাঁচ দফা ঘোষণাটি যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন এটিকে মূলত শব্দগত একটি খেলা বলে মনে হচ্ছে।

এটি এমন কিছুই বলছে না, যা ইতিমধ্যে থাকা মূল সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলোতে নেই। যেমন ‘বহুত্ববাদ’ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্নিহিত ধারণা। ‘সাম্য’ ও ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’ সমাজতন্ত্রের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাংবিধানিক দ্বান্দ্বিকতায় জড়িত হওয়ার এই উদ্যোগ জাতীয় লক্ষ্যকে পরিচালিত করা মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে পুনর্নির্ধারণ করার চেয়ে ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বেশি পরিচালিত বলে মনে হয়।

ইতিহাস নিয়ে এভাবে বিতর্কে ছাত্ররা জড়িয়ে পড়ার কারণে বৈষম্যবিহীন একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে তৈরি করা যায়, সেটি তাদের পক্ষে স্পষ্ট করে বলার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

এই অতীতমুখিতা ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে নিজেদের প্রাথমিক দায়িত্ব থেকেও তাঁদের বিচ্যুত করেছে। সেটি হলো, বাংলাদেশের বিধ্বস্ত আর্থসামাজিক পরিবেশে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা করা। তারা ছাত্রসংগঠনগুলোকে সংগঠিত করে দুর্বল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারত। তারা দুর্বল গোষ্ঠীর সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করার সক্রিয় অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে পারত এবং এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোকে নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে রক্ষায় আরও সক্রিয় হতে পারত।

শিক্ষার্থীদের এ ধরনের উদ্যোগ কেবল কথার মাধ্যমে নয়; বরং কাজের মাধ্যমে পরিবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি নতুন শক্তি হিসেবে দৃশ্যমানতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দুটিই দিত। নাগরিক সুশাসনে এ ধরনের আরও কার্যকর ভূমিকা তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করতে সহায়তা করত এবং ছাত্রদের গণ্ডির বাইরেও সমর্থন বৃদ্ধি করত।

রাজনীতির চিরন্তন শিক্ষা হলো সঠিক সময়ে সঠিক লড়াই করা। গত সাত মাসে ভবিষ্যতের জন্য একটি পরিষ্কার দর্শন আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্র আন্দোলনের দীপ্তি কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে।

জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এনসিপির সক্ষমতা কমছে। কারণ, ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন অংশ তাঁদের অনুসরণ করে এখনো এনসিপিতে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত। মনে রাখা দরকার, অভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার দিক থেকে শিক্ষার্থীদের সবাই একই শ্রেণির নয়; তাঁদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হলো পড়াশোনা করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং চাকরির বাজারে প্রবেশ করা। এর ফলে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একটি ক্ষণস্থায়ী অঙ্গীকার হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে এবং নিজেদের প্রভাব আরও বিস্তৃত করতে এনসিপিকে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের শক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটি করতে নিজেদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং জনগণের সামনে একটি নতুন কর্মসূচি তুলে ধরার অঙ্গীকার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এনসিপি ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেই ইতিহাসকেন্দ্রিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে, যে বিতর্ক আরও কার্যকর দ্বিদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবকে অতীতে থমকে দিয়েছিল।

এনসিপি দ্রুত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা (খুব বেশি নয়) এবং ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাবের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিকভাবে ইতিমধ্যে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেছে। এ বিষয়ে দলটির অবস্থান জামায়াতে ইসলামীর কাছাকাছি। এ সময়ে এ ধরনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীকে বিএনপির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বিএনপি প্রতিনিয়ত দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে, যে নির্বাচনে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে তারা স্বচ্ছন্দে জয়লাভের আশা করছে। বিপরীতে এনসিপির নিজেদের দল গোছানোর জন্য আরও সময় প্রয়োজন। তাই তারা যুক্তি দিচ্ছে, নির্বাচনের আগে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উচিত। জামায়াতে ইসলামী এই অবস্থানকে সমর্থন করে; কিন্তু বিএনপি এই অবস্থানের ঘোরতর বিরোধী। দলটি এই অবস্থানকে নির্বাচন বিলম্বিত করার কৌশল হিসেবে দেখছে।

নির্বাচন যখনই আয়োজন করা হোক, তার প্রস্তুতির জন্য এনসিপি যখন অগ্রসর হচ্ছে, তখন দলটি বাংলাদেশের রাজনীতির এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে, দুঃখজনকভাবে কোনো সংস্কার কমিশন যা এখনো সমাধান করেনি। নির্বাচনে লড়তে তাদের প্রয়োজন বড় অঙ্কের তহবিল। নিজেদের জন্য স্বচ্ছ তহবিল গঠন করে তারা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অনুসরণীয় একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে।

সংস্কার বনাম নির্বাচন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার শক্ত সমর্থক। তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বাস্তব অঙ্গীকার। কারণ, এটিই তাঁর সবচেয়ে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে। এই লক্ষ্য এখনো সুনির্দিষ্টভাবে চূড়ান্ত হয়নি এবং দেশকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে একটি পথরেখা তৈরি করা হয়নি। তবে সামনে এমন কিছু জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি কঠিন করে তুলতে পারে।

অধ্যাপক ইউনূস যুক্তিসংগতভাবে বলছেন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক অপশাসনের অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করেও খুব একটা লাভ হবে না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বিএনপির দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি আস্থাহীনতার বিষয়টিই উঠে এসেছে যে তারা কাঠামোগত সংস্কারের প্রতি আদৌ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কি না।

অধ্যাপক ইউনূস ও শিক্ষার্থীরা প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার চান, যা সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে। এই লক্ষ্যে অধ্যাপক ইউনূস সংবিধান, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, দুর্নীতি দমন, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম, নারী, স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য খাত বিষয়ে কমিশন গঠন এবং অর্থনীতি বিষয়ে শ্বেতপত্র তৈরির জন্য টাস্কফোর্স গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ তুলে ধরতে খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের যুক্ত করেছেন।

এসব কমিশন থেকে অনেক প্রশংসনীয় সংস্কার প্রস্তাব এসেছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, এসব কমিশনে শিক্ষার্থী বা তরুণ প্রতিনিধিত্ব খুবই কম ছিল। নারী ও ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু প্রতিনিধিও প্রায় ছিলেন না বললেই চলে।

সংস্কারের পরিকল্পনা কাগজে–কলমে লেখা এক জিনিস আর সংস্কারের ওপর রাজনৈতিক ঐকমত্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেগুলো কার্যকর করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ‘ঐকমত্য কমিশন’ নামে একটি কমিশন গঠন করেছে।

এতে ছয়টি সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানরা আছেন; আর এটি পরিচালনা করছেন ঐকমত্য কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, যিনি সংবিধান সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্কার এজেন্ডা তৈরি করছেন। এরপর এই সংস্কার এজেন্ডা রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সংস্কারের এই প্রক্রিয়ার পথটি কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ, এতে অধ্যাপক ইউনূস বা তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারকে ঐকমত্য গঠনের রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ বা নির্দেশনা দিতে যুক্ত করা হয়নি। ফলে সংস্কার এজেন্ডাটি যে অধ্যাপক ইউনূস বা তাঁর সরকারের, তা স্পষ্ট হয় না। এটি ছয়টি আলাদা বিশেষজ্ঞ গ্রুপের বিভিন্ন মতামতের ফল, সংস্কারের জন্য যাঁরা নিজেরাও পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঐক্য গড়ে তোলার কোনো দায়িত্বে ছিলেন না। অধ্যাপক ইউনূস এখন ঐকমত্য কমিশনকে সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনীতিবিদের মধ্যে ঐকমত্য তৈরির রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দায়িত্ব দিয়েছেন। এসব দলের নির্বাচনী সমর্থন ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে।

ঐকমত্য কমিশনের প্রাথমিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে একটি স্প্রেডশিট (ছক) তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তাদের প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির সারসংক্ষেপ ১৬৭টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি দল কুইজের আদলে উত্তর দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রশ্নকাঠামোয় তিনটি সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্যে একটিতে ‘টিক’ চিহ্নের মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে: ‘একমত’, ‘দ্বিমত’ অথবা ‘আংশিকভাবে দ্বিমত’; আর ছিল মন্তব্য লেখার একটি ঘর।

প্রতিটি সংস্কার প্রস্তাবে নিজেদের পছন্দ উল্লেখ করার পাশাপাশি সংস্কার বাস্তবায়ন অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাহী আদেশে, নির্বাচিত গণপরিষদের মাধ্যমে, নাকি নির্বাচিত সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে; সে বিষয়েও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পছন্দের পদ্ধতিটি ‘টিক’ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সরকার পরিচালনার এই জটিল চ্যালেঞ্জগুলো স্প্রেডশিটে সারসংক্ষেপ আকারে বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা এ ধরনের মার্কিন–পদ্ধতির পরীক্ষার আয়োজন করেছেন, তাঁরা জানেন, প্রতিটি প্রশ্নে থাকা অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতা ও জটিলতা যথাযথভাবে তুলে ধরতে এই প্রক্রিয়া সক্ষম না–ও হতে পারে।

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এই প্রশ্নোত্তর–কাঠামোয় তাদের উত্তর জমা দিয়েছে। নগণ্য ভোট পাওয়া অনেক দল এবং দেশব্যাপী ব্যাপক ভোট থাকা কয়েকটি দলের দেওয়া উত্তর ঐকমত্য কমিশন কীভাবে মূল্যায়ন করবে এবং কীভাবে গুরুত্ব নির্ধারণ করবে—তা স্পষ্ট নয়। অন্তর্বর্তী সরকার কমিশনের ঐকমত্য গঠনের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হবে, সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। কারণ, অধ্যাপক ইউনূস ও অন্তর্বর্তী সরকারই বর্তমানে একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা। যাদের এসব প্রশ্নের মূল্যায়ন ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে সংস্কার বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

অধ্যাপক ইউনূস সরকারের সংস্কার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এমন একটি অনির্ধারিত বাস্তবতায় সংস্কার বনাম নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক কিছুটা তাত্ত্বিক। এটি মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক কৌশল থেকে এসেছে, নীতিগত পার্থক্য থেকে নয়। কিছু সংস্কারকে ‘সহজ সংস্কারের’ শ্রেণিতে রাখা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকার যেগুলোকে তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের জন্য বেছে নিতে পারে। তবে সত্যিকার অর্থে এসব সংস্কার কার্যকর করার প্রক্রিয়ায়ও সুফল পেতে সময় লাগবে। তাই সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন মূলত আসন্ন নির্বাচনে যে দল বা জোট বিজয়ী হবে, তাদের অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে।

বড় সমস্যা, যা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে

চলমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বড় সমস্যা আওয়ামী লীগ। এনসিপি চায় দলটি নিষিদ্ধ হোক। বিপরীতে এ বিষয়ে বিএনপির অস্পষ্ট যুক্তি এই যে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে জনগণ বা আদালত, এর ফলাফল যা-ই হোক। এ ইস্যুতে বিএনপি এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত আছে। বিএনপি প্রকৃতপক্ষে এ দাবি করতে চাইবে যে তারা একটি অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে লড়েছে, যেখানে সব পক্ষ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগকে স্পষ্টভাবে হারিয়েছে। বিএনপি মনে করে, নিষিদ্ধঘোষিত হলে আওয়ামী লীগ রাজপথে আন্দোলনের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে থাকবে এবং দলটি বিজয়ী বিএনপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আরও ভালো অবস্থানে থাকবে; নির্বাচনে হারলে যা তারা পারবে না। তবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনা অনিশ্চিত। কেননা, দলটির প্রধান শেখ হাসিনা নির্বাসিত, শীর্ষস্থানীয় অন্য নেতা-কর্মীদের বড় অংশই হয় আত্মগোপনে, নয়তো কারাগারে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) একটি গ্রহণযোগ্য বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নেতাদের কতটা দোষী সাব্যস্ত করতে ও সাজা দিতে সক্ষম হবে, সেটি এখনো দেখার বিষয়। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগের এ নেতাদের অনেককেই, তিনি মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য যা-ই হন, জবাবদিহি করানোর আশাও করা যেতে পারে। এটি বিচারিক প্রক্রিয়ায় করা প্রয়োজন, যে প্রক্রিয়া তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কি না, সে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

বাংলাদেশে আইনের শাসন মেনে কারাপ্রকোষ্ঠ ও রিমান্ড থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া ও সাজা দেওয়া এক সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। তাই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষমতার বিষয়টি এখনো একটি ধোঁয়াশার ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে। যদি এ ধরনের সমস্যা সময়মতো সমাধান করা হয় এবং নিজেদের মনোনীত প্রার্থীদের রাস্তায় প্রচার চালানো এবং মিছিল ও সমাবেশ করার অধিকার দিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তা নির্বাচনী প্রচারে অত্যন্ত কলহপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

এনসিপি ও তার মিত্রদের চাপের মুখে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ বা নির্বাচন থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ নিলে তা আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে দেশের জন্য সমস্যা হতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবেও এটি সমর্থন পাবে না, বিশেষ করে জাতিসংঘ থেকে। জাতিসংঘ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করার আহ্বান জানিয়েছে। ভারত বিশেষ করে এটিকে একটি দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু বানাতে পারে। মনে রাখা দরকার, ২০১৪ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির মতো প্রধান দল অংশ না নেওয়া এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের গ্রহণযোগ্যতা দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। এক দশক ধরে আওয়ামী লীগ সরকার এ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই গেছে। একইভাবে যত নিন্দিতই হোক না কেন, আওয়ামী লীগের মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে আগামী নির্বাচন থেকে বাদ রাখা হলে সামনের নির্বাচনকেও নিরুপদ্রব রাখা কঠিন হবে।

অধ্যাপক ইউনূস সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি, ১৯৯১ সালে সাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, আমি নিজেও যে সরকারের সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তেমন একটি নির্বাচন করে দেশে–বিদেশে প্রশংসিত হয়েছিল।সাহাবুদ্দীন আহমদের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গণ–অভ্যুত্থানের মুখে পতিত সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের জাতীয় পার্টি অংশ নিয়ে সংসদে ৩৫টি আসন লাভ করে। এরশাদ জেলে থেকেও নিজে জিতেছিলেন পাঁচটি আসনে।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরেই হোক বা ২০২৬ সালের জুনে, জাতীয় নির্বাচনের পথ মসৃণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। যখন নির্বাচনী প্রচার রাস্তায় গড়াবে, তখনই আমরা বুঝতে পারব—অধিকতর শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের ঐকমত্য তৈরির প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া অনুকূল পরিবেশে নিজেদের আরও প্রকাশ্যে তুলে ধরতে ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর তৎপরতা ক্রমে বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে। এটি ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটে দেখা যাচ্ছে। উম্মুক্ত পরিবেশে এটি নারীদের অনিরাপত্তার বোধ ক্রমেই বাড়িয়ে তুলেছে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যও ঝুঁকি বাড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কট্টরপন্থী গোষ্ঠী ও প্রবাসী ইনফ্লুয়েন্সারদের সহিংসতার হুমকি এই ইঙ্গিত দেয় যে কোনো নির্দিষ্ট ঘরানার রাজনীতি বা অস্বস্তিকর মতপ্রকাশের কণ্ঠস্বর আর মেনে নেওয়া হবে না। যদি মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনেও গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে সহিংসতামূলক এমন কর্মকাণ্ড একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে থেকে যায়, তবে জনমতের ভিত্তিতে সংস্কার হওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান অধরাই থেকে যাবে।

দ্রুত বিকাশমান রাজনৈতিক পরিবেশে অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো মনে করতে পারে, অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঠেকানো ও নিজেদের মেয়াদে কিছু দৃশ্যমান উন্নতি করাই তাদের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কিছু অগ্রগতি হলেও সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাতে উচ্চ শুল্ক আরোপ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অব্যাহত উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে। অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে তার গ্রহণযোগ্যতা ও কর্তৃত্ব খর্ব হতে পারে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে উত্তরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচিত সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এ গ্রহণযোগ্যতা ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৌভাগ্যবশত পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে—সেই আশা বাদ দেওয়ার মতো নয়। বাংলাদেশ আজ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি সর্বজন–সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, যাঁর সততা প্রশ্নাতীত। সীমান্তের ওপার থেকে তাঁকে ক্ষমতালোভী, অসহিষ্ণু ও কট্টরপন্থী হিসেবে চিত্রিত করার যে চেষ্টা চলছে, তাতে বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য পক্ষপাতমূলক বলে মনে হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর উপস্থিতি দেশকে এক বিরল মুহূর্ত এনে দিয়েছে, যেখানে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হচ্ছে মূলত ব্যক্তিস্বার্থে নয়; বরং সবার ভালোর জন্য। এসব সিদ্ধান্তের কোনো কোনোটিতে বিচক্ষণতার ঘাটতি থাকতে পারে, শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এই সরকারের অঙ্গীকার এখনো আন্তরিক। যদি এ ধরনের শাসনব্যবস্থা বাস্তবসম্মত পরিবর্তনের পথ দেখাতে না পারে, তবে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে হতাশা ও অসন্তোষের আরেক যুগের মুখোমুখি হতে পারে।