Originally posted in বণিকবার্তা on 9 October 2025

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বশাসিত ২৩২ প্রতিষ্ঠান সংস্কারে নেই কোনো উদ্যোগ

দেশে বর্তমানে ২৩২টি স্বায়ত্তশাসিত, স্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০২৪ সালের জুন শেষে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা।

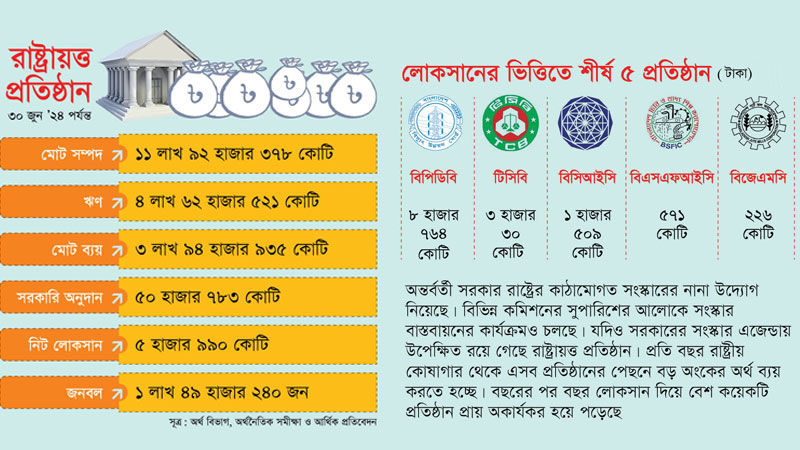

দেশে বর্তমানে ২৩২টি স্বায়ত্তশাসিত, স্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০২৪ সালের জুন শেষে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা। জনবল রয়েছে প্রায় দেড় লাখ। বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও জনবল কাজে লাগিয়েও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা করতে পারেনি, বরং ৫ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা নিট লোকসান হয়েছে। এ সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৫০ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা অনুদান দিতে হয়েছে। উপরন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের বড় অংকের ঋণের দায়ও সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে অনেক প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক নজির দেখা গেলেও এগুলো সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সমন্বিত উদ্যোগ এখনো দেখা যায়নি।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কারে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশের আলোকে সংস্কার বাস্তবায়নের কার্যক্রমও চলছে। যদিও সরকারের সংস্কার এজেন্ডায় নেই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের জুন শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৯২ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকায়। প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট জনবল ১ লাখ ৪৯ হাজার ২৪০ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ও অপরিচালন খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আয় হয়েছে ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯৭৮ কোটি টাকা। আয়-ব্যয়ের হিসাবে ৭৫ হাজার ৪২ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখালেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিতভাবে ৫ হাজার ৯৯০ কোটি টাকার নিট লোকসান হয়েছে। এ সময়ে সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৫০ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছে। ২০২৪ সালের জুন শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৬২ হাজার ৫২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ১৮ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকা।

এমন অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বছরের পর বছর ধরে লোকসান গুনে যাচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) ও বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশন (বিজেএমসি) গত ১৭ বছর টানা লোকসানের মধ্যে রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে শিল্প খাতের ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নিট লোকসান ছিল ২ হাজার ২১৩ কোটি টাকা। সেবা খাতের ছয় প্রতিষ্ঠানের নিট লোকসান ছিল ৫ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা। বাণিজ্যিক খাতের তিন প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। সেবা ও অন্যান্য খাতের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের লোকসান দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৩২১ কোটি টাকায়।

লোকসানের দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) ৮ হাজার ৭৬৪ কোটি, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ৩ হাজার ৩০ কোটি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) ১ হাজার ৫০৯ কোটি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) ৫৭১ কোটি ও বিজেএমসির ২২৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন পরিস্থিতি বিষয়ে মতামত জানতে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আমরা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে এগুলো সরকারের কোষাগারের জন্য বিরাট বোঝা। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করপোরাটাইজড করেও ফল পাওয়া যায়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানের সংস্কারে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে মোটাদাগে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংস্কারে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি—এ বাস্তবতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সেগুলো যদি শেষ করে যেতে পারে তাহলে একটি নজির তৈরি করা সম্ভব হতো। সব একসঙ্গে করা সম্ভব হবে না। আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেকোনোটিকে বাছাই করতে হবে। আর্থিক এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পারফরম্যান্সের প্রভাব অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি। ফলে সেখান থেকে শুরু করে তারপর অন্যান্য খাতে যেতে হবে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে লোকসান দিচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আদমজী জুট মিলের উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার যে কাজগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলোর কিছু শেষ করে বাকিগুলো এগিয়ে রেখে যাক। পরবর্তী সময়ে যে নির্বাচিত সরকার আসবে তারা তো আরো বৃহত্তর আকারে সংস্কার করার রাজনৈতিক অবস্থানে থাকবে। তখন তারা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে সংস্কার করতে পারবে।’

রাষ্ট্রায়ত্ত বেশকিছু প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ পরিকল্পনা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যবসায়িক ও আর্থিকভাবে লাভজনক হতে পারছে না। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বেসরকারি মোবাইল অপারেটররা গ্রাহক আকর্ষণের পাশাপাশি মুনাফা করতে সমর্থ হলেও এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড। ২০২০ সালে গ্রাহক সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির বাজার অংশীদারত্ব ছিল ২ দশমিক ৮৮ শতাংশ। সর্বশেষ এ বছরের জুন শেষে অপারেটরটির বাজার অংশীদারত্ব দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৮০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।

টেলিটকের মতোই রাষ্ট্রায়ত্ত আরেক প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সরকারের কাছ থেকে নেয়া সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। অবকাঠামো নির্মাণ, উড়োজাহাজ সংগ্রহ এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সভরেন গ্যারান্টি, দেশের বিমানবন্দরগুলোয় গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের কাজ পাওয়াসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা পেয়েছে সংস্থাটি। কিন্তু তার পরও গত ৫৪ বছরে ভালো এয়ারলাইনসের কাতারে যেতে পারেনি বিমান। উল্টো ঘন ঘন যান্ত্রিক ত্রুটি, ফ্লাইট বাতিল, সূচি পরিবর্তন, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা বিভিন্ন এয়ারলাইনসের চেয়ে বেশি ভাড়া, ফ্লাইটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাবারের মান নিয়ে প্রশ্নসহ বিভিন্ন কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছে সংস্থাটি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংসহ বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে ২৮২ কোটি টাকার মুনাফা দেখালেও প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার দায়দেনায় জর্জরিত অবস্থায় রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার প্রতি বছর বাজেট থেকে ভর্তুকি দিয়ে টিকিয়ে রাখছে। অন্যদিকে এসব প্রতিষ্ঠানের নেয়া দেশী-বিদেশী ঋণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধের বোঝাও সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। এমনও অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোর উৎপাদন বন্ধ এবং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অলস বসে বেতন-ভাতা নিচ্ছেন। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকা সম্পদ ও জমিও অলস পড়ে রয়েছে, কোনো উৎপাদনমুখী কাজে আসছে না।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বণিক বার্তাকে বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারে সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নেই। এর মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান লোকসানে আছে। এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, লোকবল, দক্ষতার দিকে কোনো নজর দেয়া হয়নি। যে কারণে এগুলোর পারফরম্যান্স খারাপের দিকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। আর যেগুলো রাখাটা জরুরি সেগুলোকে সংস্কার করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের সেবা পাওয়া যাচ্ছে তার তুলনায় এগুলোর পেছনে সরকারের যে পরিমাণ অর্থ খরচ হচ্ছে সেটি ব্যয়সাশ্রয়ী নয়। এগুলো সরকারি সম্পদের অপচয়।’

বছরের পর বছর লোকসানে থাকা এবং রাষ্ট্রের ভর্তুকি গ্রহণের পরও রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ কর্মীদের অনৈতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের বোনাস দিচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি থাকার কারণেই প্রতিষ্ঠানগুলোয় এ ধরনের অনৈতিক চর্চা চলছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরূপণে ফরেনসিক অডিট করার ওপর জোর দিয়েছেন তারা।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসন পরিস্থিতিও বেশ নাজুক অবস্থানে। হিসাবমান অনুসরণ না করে মনগড়া আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করা, নিয়মিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ না করা, আর্থিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের যথার্থতা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকার মতো বিষয় অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণ চর্চায় পরিণত হয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে সরকারি তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের অসামঞ্জস্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থ বিভাগের তথ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় থাকা তথ্যে বড় ধরনের গরমিল দেখা যায়। অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলের প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৩ সালের জুন শেষে ১০১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা। যদিও অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের জুন শেষে এ ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৬২ হাজার ৫২১ কোটি টাকায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (বিআরইবি) ৪ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা লোকসানের তথ্য দেখানো হলেও প্রতিষ্ঠানটির নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে আলোচ্য অর্থবছরে ১ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে।

একক কোনো আইনি কাঠামোর আওতায় না থাকার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়ে গেছে। একেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে একেকটি প্রতিষ্ঠান আলাদা আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি হয়। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা নীতি নিয়েও জটিলতা রয়েছে। অর্থ বিভাগের পক্ষ থেকে বাজেটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ দেয়া হয়। যদিও এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা এককভাবে অর্থ বিভাগের কাছে না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে সমস্যায় পড়তে হয়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অমান্য করে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের নানা ধরনের অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের নজির রয়েছে। এডিবির পক্ষ থেকে বাজেট সহায়তার অংশ হিসেবে ২০২৬ সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ বিভাগের মালিকানায় নিয়ে আসার শর্ত রয়েছে।

নাজুক আর্থিক পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে অনেকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিতে রয়েছে বলে খোদ অর্থ বিভাগের মূল্যায়নে উঠে এসেছে। অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল ১০১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করেছে। এতে দেখা যায় ৭৯টি প্রতিষ্ঠান মাঝারি থেকে অতি উচ্চমাত্রার আর্থিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠান অতি উচ্চমাত্রার আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া ২৮টি উচ্চ ঝুঁকি ও ৩৭টি মাঝারি মাত্রার ঝুঁকিতে রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে অতীতে কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়েও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে সরকারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ বিভাগকে প্রতি বছর এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে বড় অংকের অর্থ ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক ইস্যু ও এর সঙ্গে শ্রমিক রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে হঠাৎ করে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যমান বাস্তবতায় চিনিকলগুলোর আর লাভজনক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আখ থেকে বিশ্বে আর কেউ চিনি উৎপাদন করে না। বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনে যে ব্যয় হয় তার চেয়ে অনেক কম দামে চিনি আমদানি করা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাহলে কেন এত টাকা ভর্তুকি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার করেও এসব প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা সম্ভব নয়, কারণ ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। সরকারি কাজের পদ্ধতি ও আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবসা হয় না। অনেক সময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। স্পর্শকাতর ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। এর বাইরে যেগুলো লাভজনক রয়েছে, সেগুলোকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে।

অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর যে সমস্যা সেটি শুধু আমাদের এখানেই নয়, পার্শ্ববর্তী ভারত-পাকিস্তানসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশেই দেখা যায়। এটি নিয়ে বিশ্বব্যাংক, আইএফসিসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণা ও সুপারিশ রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের সিদ্ধান্ত একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সরকারের পক্ষেই নেয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠান বাছাই করে সংস্কার করলে সেটি কাজে দেবে না, অতীতেও এ ধরনের উদ্যোগ থেকে সুফল পাওয়া যায়নি। তাই সার্বিকভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।’

বেশকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো ব্যবসায়িক ও আর্থিক দিক দিয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। এর মধ্যে মুনাফার দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ)। এর মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিটিআরসির ৪ হাজার ৩২৮ কোটি, বিপিসির ৩ হাজার ৯৪৩ কোটি, সিপিএর ২ হাজার ৪৩ কোটি, সিএএবির ১ হাজার ৯৪৮ কোটি ও বিবিএর ৫৪৭ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে।